El siglo veinte tiene el dudoso honor de haber sido testigo de dos guerras mundiales y varios genocidios. Su mismo nacimiento tuvo lugar mientras se desarrollaba uno de los más terribles y poco recordados: invisibles para el mundo civilizado, millones de personas fueron asesinadas o desplazadas en un proceso que dejó despobladas extensas zonas en el corazón de África.

Este genocidio no fue causado por guerras, odios tribales o enfrentamientos religiosos, sino por pura y simple codicia. La devastadora avaricia del hombre blanco dispuesto a cobrarse cuantas vidas fueran necesarias para engordar un poco más su cuenta de beneficios, en un expolio que mostraría la verdadera imagen de quien hasta ese momento había sido considerado como ejemplo de filantropía.

Un país convertido en negocio

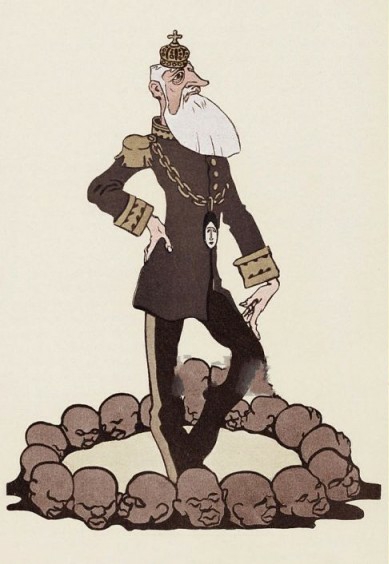

|

Leopoldo II de Bélgica (Pulsar sobre

las fotografías para acceder a las fuentes). |

La Conferencia para el África Occidental que se clausuró en Berlín en 1885 supuso el

nacimiento de una anomalía histórica: en sus conclusiones las potencias acordaban ceder la mayor parte de África central a un ente abstracto, la recién creada Asociación Internacional de África, con la condición de que dedicase su administración a luchar contra el comercio de esclavos y establecer una zona de libre comercio. Era notorio que la Asociación Internacional de África no era más que un eufemismo tras el que se escondía el rey

Leopoldo II de Bélgica. Su reconocimiento era el colofón a una década de esfuerzos en la que el monarca había sabido utilizar con maestría la desconfianza entre las distintas potencias hasta lograr su sueño de ser coronado rey soberano de un Estado Libre del Congo que él mismo había inventado.

Si Leopoldo II había logrado llegar hasta ahí fue gracias a la combinación de una mente excepcionalmente dotada para la intriga junto con una de las mayores fortunas personales de Europa. Una fortuna que empezaba a dar muestras de agotamiento. El rey estaba descubriendo algo que pronto aprenderían el resto de países que participaron en el reparto de África: por muy promisorios que parecieran los nuevos territorios el coste de establecer una nueva administración (funcionarios, caminos, puentes, puestos militares...) superaría durante muchos años los posibles beneficios.

|

| Extracción del látex. |

El rey se vio obligado a solicitar créditos cada vez mayores en un camino imparable hacia la bancarrota cuando, como si de una obra de ficción se tratase, su salvación apareció en el último momento de manera totalmente inesperada. En 1891 Édouard Michelin patentó un nuevo modelo de neumático que desató una auténtica fiebre del caucho, un material que se extraía a partir de la savia de ciertas especies de plantas, algunas de las cuales se encontraban fácilmente en la cuenca del Congo.

Leopoldo II vio en el caucho la oportunidad de recuperar su maltrecha fortuna. Para eliminar posibles competidores promulgó un edicto por el que el Estado pasaba a ser propietario de todos los recursos en su territorio, prohibiendo su venta salvo al propio Estado y a los precios que éste fijase. Todo el país se convertía así en un gigantesco monopolio con sus ciudadanos reducidos a la categoría de trabajadores forzosos.

La medida desató una oleada de críticas a nivel internacional. Pero no debidas a que el decreto redujera prácticamente a la esclavitud a los 20 millones de habitantes del Estado Libre del Congo, sino por atentar contra el libre mercado y los intereses de numerosas compañías europeas y de EEUU.

La solución de Leopoldo II fue dividir al país en tres. Las zonas en disputa o aún poco exploradas se consideraron como zonas abiertas el comercio. Otra parte se lo reservó Leopoldo II como propiedad personal. Y el territorio restante se parceló en concesiones asignadas a empresas internacionales, que deberían ceder parte de sus beneficios al Estado.

|

| Mapa del Estado Libre del Congo realizado por E.D. Morel, uno de los más activos luchadores en defensa de la población del Congo. En él aparecen sombreados el dominio de la corona junto con el territorio asignado a las principales empresas concesionarias. |

El sistema se convirtió en un éxito económico. Leopoldo II no sólo recuperó sus inversiones, sino que los beneficios le permitieron embarcarse en un ambicioso programa de obras públicas con el que se ganó el corazón de los belgas. Grandes avenidas, palacios o jardines se financiarion con el dinero del caucho, en un gigantesco ejercicio de propaganda que cimentó su leyenda de hombre prudente y generoso, volcado en civilizar las lejanas tierras salvajes.

Hasta que poco a poco empezó a escucharse una historia alternativa de lo que estaba sucediendo en el Congo. Relatos que hablaban de esclavitud y brutalidad, de aldeas quemadas y ejecuciones arbitrarias.

El lugar donde estas historias tuvieron más repercusión fue Gran Bretaña, donde la presión de la opinión pública forzó al gobierno de Su Majestad a averiguar qué había de verdad en ellas. En 1903 ordenó en secreto a su cónsul en la desembocadura del Congo que se embarcara en una misión de reconocimiento río arriba. Su nombre era Roger Casement, y su apellido quedaría en adelante asociado al informe que mostró al mundo el horror que estaba devorando el corazón de África.

El horror

“No nos pagan. No nos dan nada (…) Solía llevarnos 10 días conseguir las 20 cestas de caucho (estábamos siempre en el bosque buscando las plantas de caucho, sin comida, y nuestras mujeres tenían que dejar de cultivar los campos y huertos). Entonces sufríamos hambre. Bestias salvajes (leopardos) nos mataban mientras que trabajábamos en el interior del bosque y otros se perdían o morían por la exposición o el hambre y rogábamos al hombre blanco que nos dejara en paz, diciendo que no podíamos conseguir más caucho, pero el hombre blanco y sus soldados decían: id. Sólo sois bestias. Sólo sois Nyama (carne). Lo intentábamos, yendo cada vez más profundo del bosque, y cuando no lo conseguíamos y teníamos poco caucho, los soldados venían a nuestros pueblos y nos mataban. A muchos les disparaban, a algunos les cortaban las orejas; a otros les ataban con cuerdas alrededor del cuello y del cuerpo y se los llevaban.”

“-¿Cómo sabes si era el hombre blanco quien mandaba a los soldados? ¿No podía ser cosa de los soldados? -No, no, a veces llevábamos caucho a los puestos del hombre blanco (…) cuando no era suficiente el hombre blanco nos ponía en fila, uno detrás de otro, y disparaba a través de nuestros cuerpos.”

Conforme se adentraba en las regiones productoras de caucho Casement empezó a descubrir el lado oscuro del milagro económico del Congo. Cada aldea tenía asignada una cuota de caucho; no alcanzarla podía significar desde el asesinato de algunos de sus miembros hasta que se prendiera fuego a todo el poblado. Las exigencias cada vez mayores condenaban a sus habitantes al hambre al no tener tiempo para conseguir alimentos. Y aunque lograran cumplir su cuota no estaban libres de que los soldados llegaran por sorpresa para llevarse a los hombres a trabajos forzados, saqueando la aldea y condenando a las mujeres y niños supervivientes a morir de hambre. La región de Bolobo había pasado de tener 40.000 habitantes a poco más de 1.000, mientras que en otra zona los misioneros calculaban hasta 6.000 muertos y desparecidos en sólo seis meses:

“...pueblos enteros y distritos que conocía muy bien y había visitado como comunidades florecientes en 1887 están ahora deshabitados; otras reducidas a un puñado de criaturas enfermas o acosadas que dicen del gobierno: ‘¿El hombre blanco no va a volverse a su casa nunca? ¿Es que esto va a durar para siempre?’”.

Casement estaba recorriendo un país devastado por la codicia de las empresas concesionarias. En la anglo-belga Abir los encargados eran contratados durante dos años con un sueldo bajo que se complementaba con un plus en función de la producción (o se reducía si no cumplían unas cuotas que no dejaban de aumentar). Para cumplir sus objetivos el Estado les había concedido permiso para usar a los nativos como mano de obra y el derecho a ejercer como policías en su territorio. Estos privilegios se ejercían sin ningún tipo de remordimiento, permitiendo que los directores de Abir presumieran de sus grandes beneficios: “Tal resultado quizás no tenga precedente en los anales de nuestras compañías industriales”.

Establecida en el Congo en 1900 con un contrato de treinta años, a Abir le bastaron seis para arrasar con todas las plantas de caucho de su concesión, un territorio de cuatro veces el tamaño de Bélgica. La presión cumplir sus cuotas hacía que los nativos cortasen las plantas para hervirlas y extraer su savia lo más rápidamente posible. Cuando llegaba el siguiente relevo se encontraba con la región devastada y tenía que ampliar su radio de acción, buscando a más trabajadores y obligándolos a adentrarse aún más en la selva para buscar nuevas plantas. A diferencia de la política del otro gran productor de caucho, Brasil, en el Congo no se llevaron a cabo plantaciones que aseguraran el suministro futuro. Ésta era una inversión a largo plazo y nadie estaba dispuesto a trabajar para el que viniera detrás.

|

| Supervivientes con las manos amputadas. |

El informe Casement se hizo público en febrero de 1904, golpeando con fuerza en la conciencia de los británicos. La noticia saltó a los diarios, ayudada por las primeras fotografías de las vejaciones que sufrían sus habitantes. Lo que más repulsión causó fueron las imágenes de supervivientes con las manos amputadas: para asegurarse de que no desperdiciaban cartuchos algunos encargados de concesiones hacían que sus soldados nativos les llevaran las manos cortadas de aquellos a quién asesinaban, cosa que hacían sin preocuparse de si su víctima estaba aún viva. Según escribió un misionero baptista a The Times:

“Helaba la sangre verlos [los soldados] volver con las manos de los muertos, y encontrar manos de niños pequeños entre las más grandes demostraba su valor (…) El caucho de este distrito ha costado cientos de vidas, y las escenas de las que he sido testigo, siendo incapaz de ayudar a los oprimidos, han sido suficientes para hacerme casi desear estar muerto.”

Que los misioneros se atrevieran a denunciar la situación fue otro duro golpe para el prestigio de Leopoldo II, que hasta entonces había usado su silencio calificar las denuncias como rumores esparcidos por competidores comerciales. Costó mucho que empezaran a hablar, y sólo se decidieron a ello los protestantes. Los misioneros católicos mantuvieron un obstinado silencio, aunque con el tiempo se conocería que habían elevado numerosos informes que habían sido ignorados por sus superiores, controlados por Leopoldo II. El rey llegó a intentar usar las denuncias de los misioneros protestantes a su favor, como prueba de un supuesto complot financiado por comerciantes británicos para hacerse con el control del Congo y expulsar de allí a los católicos.

La solución belga

Pese al revuelo que supuso la publicación del informe Casement Leopoldo II aún tenía margen para no alarmarse. Frente a las voces que propugnaban arrebatarle la administración del Estado Libre del Congo (otorgada bajo la condición de que combatiera la esclavitud y defendiera el libre comercio), la situación internacional jugaba a su favor. Francia había copiado el modelo de concesiones en su parte del Congo y no tenía ningún interés en actuar en su contra. La principal amenaza al sistema venía por parte de Gran Bretaña, pero la presión de su opinión pública no era suficiente para que el gobierno británico se atreviese a hacer nada que contrariase a Francia, que acababa de convertirse en su aliada. O a Alemania, que había interpretado la entente franco-británica como un movimiento en su contra, en un movimiento que presagiaba la I Guerra Mundial. Además Alemania temía que la expulsión de Leopoldo II del Congo fuera seguida por la anexión del territorio por Francia.

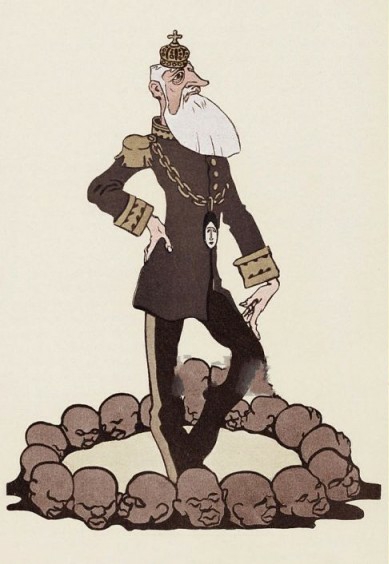

|

Leopoldo II en una ilustración de la época,

caracterizado como una serpiente enredada alrededor

de un recolector de caucho. |

Ante las cautelas de las potencias europeas para no alterar el juego de equilibrios, el empujón que desestabilizó la diplomacia de Leopoldo II vino del otro lado del Atlántico. A pesar de que allí también existían asociaciones dedicadas a denunciar la situación en el Estado Libre, el rey seguía manteniendo una buena reputación en EEUU y contaba con el apoyo de su gobierno. Una fama que se desvaneció de repente cuando el que había sido su agente en aquel país, en venganza por su despido, se decidió a contar las maniobras que había llevado a cabo en nombre del rey.

Lo que no habían conseguido los relatos de las atrocidades de las concesiones lo hizo el descubrimiento de cómo el dinero extranjero se había empleado para sobornar a las más altas instituciones del estado. La indignación se desató. Muchos defensores del rey (incluyendo al escritor Mark Twain) cambiaron de bando al tiempo que EEUU se ponía a la cabeza de la denuncia de la situación en el Congo.

La presión acabó llegando hasta la propia Bélgica, pero Leopoldo II continuaba aferrándose a su condición de rey soberano del Congo: “Mis derechos sobre el Congo no pueden compartirse” escribía en una desafiante carta dedicada a la nación en 1906. Su última línea de defensa era que ninguna potencia asumiría el riesgo de que una competidora aprovechara el vacío de poder para hacerse con el territorio. Para neutralizar este temor se negoció la solución belga: Leopoldo II renunciaría a sus derechos en favor de Bélgica, con la promesa de reformar el sistema de concesiones.

Pero no fue hasta que el gobierno belga le ofreció seguir pagándole una parte de los beneficios de Estado Libre que el rey aceptó renunciar a su corona africana. A pesar de ello las denuncias de que el monarca seguía moviendo los hilos del Congo en la sombra no cesaron hasta que al año siguiente, en diciembre de 1909, Leopoldo II fallecía a los setenta y cuatro años de edad.

Desaparecía un conspirador avezado, un político brillante, un gran filántropo o un déspota con las manos manchadas de sangre. Todas esas caras había mostrado quien había sabido manejar a su antojo las rivalidades de las potencias de la época.

Fue el primero en apostar por el dominio de África. Cuando puso en marcha sus planes el dominio europeo se reducía a franjas costeras dispersas; a su muerte apenas quedaban regiones que mantuvieran su independencia.

Leopoldo II convirtió todo un país en una gigantesca empresa en la que los beneficios estaban por encima del bienestar o la vida de sus trabajadores. Aunque los datos no son fiables, se estima que antes de la llegada del hombre blanco el territorio del Estado Libre del Congo albergaba unos veinte millones de habitantes. Un censo de 1911 bajó esta cifra hasta ocho millones y medio, el resto había sido asesinada, muerto de hambre o huido del país.

En los años posteriores el caucho fue reemplazado por la explotación de las enormes riquezas que albergaba el subsuelo del país. El Congo se convirtió en el principal productor de diamantes del mundo, y también salió de sus minas el uranio que utilizó EEUU para la bomba atómica de Hiroshima. Hoy en día también produce gran parte de los raros metales que requieren los modernos dispositivos móviles.

La administración belga mejoró las condiciones de vida en el país al tiempo que establecía un régimen de apartheid. A su marcha dejaron un país sumido en la inestabilidad, a la que contribuyeron en un intento de seguir controlando las regiones mineras, en la primera de una serie de intervenciones extranjeras que han jalonado desde entonces la historia del país. En el caso del Congo puede decirse que su mayor desgracia ha sido precisamente su abundante riqueza.

Epílogo: el último viaje de Brazza

Las consecuencias del informe Casement no habían afectado sólo al prestigio del rey Leopoldo II. En Francia surgió un movimiento que miraba con preocupación hacia su propia orilla del Congo. La gota que colmó el vaso fue el escándalo que desató la detención de dos jóvenes franceses acusados de torturar y asesinar a varios nativos. El gobierno se vio obligado a anunciar una investigación que pusiera a salvo el buen nombre de la República.

Era esta una difícil papeleta. En ningún momento el gobierno francés dudaba que una investigación sobre el comportamiento de las concesiones en sus territorios ecuatoriales podía resultar tan devastadora como había sido el informe Casement. Pero desde su punto de vista este trato a los nativos era algo que podía tolerarse si su producción lograba detener la sangría de fondos que el Congo había supuesto para el tesoro nacional.

Así que debía ser una investigación que no investigara, una pantomima que permitiera acallar las críticas sin exponer el sistema. Pero al mismo tiempo debía resultar lo bastante convincente tanto de cara a sus electores como para mantener el prestigio de Francia como nación civilizadora. Enfrentados a este difícil dilema alguien tuvo lo que parecía una idea brillante: ¿y si se le ofrecía a Pierre de Brazza?

|

| Brazza alrededor de 1880. |

Pierre Savorgnan de Brazza era el explorador que

había dado a Francia su porción del Congo, además de ser un reconocido defensor de los derechos de los nativos (para los estándares de su tiempo). Revestido de un aura de héroe romántico, de él se contaba que en su primer viaje a África había pagado por la liberación de un esclavo cuyos lamentos le habían despertado por la noche. Al día siguiente se congregó ante él una multitud de suplicantes, muchos mandados por sus propios amos que esperaban hacer negocio con la generosidad del hombre blanco. Entonces, en uno de los gestos teatrales que constituían su firma, Brazza señaló a una bandera francesa y anunció que como en Francia no se toleraba la esclavitud, todo el que tocase el mástil quedaría inmediatamente libre.

El explorador retirado parecía la peor elección si se pretendía evitar dañar el sistema de concesiones, salvo por un detalle: a sus cincuenta y cinco años Brazza estaba prematuramente envejecido. Los años de privaciones en la selva y los numerosos ataques de malaria y disentería habían arruinado su salud. Aún si aceptaba el encargo era dudoso que fuera capaz de llevar su investigación mucho más lejos de la capital.

Brazza desembarcó en Gabón el 29 de abril de 1905. Fue recibido entre muestras de alegría y respeto por parte de una población que no había olvidado a quien en numerosas ocasiones se había puesto de su lado frente a los poderes de la metrópoli. Durante ocho años había sido gobernador de los territorios franceses en África ecuatorial. En este tiempo había logrado granjearse la animadversión de los militares, disgustados por negativa a extender por la fuerza las fronteras de la colonia, del obispo, que le tenía por un libre pensador con pocas simpatías hacia su labor misionera, y de los comerciantes, indignados por su reluctancia a sancionar el trabajo forzado de los nativos. No es de extrañar que fuera destituido en 1898, en pleno boom del caucho, tras una dura campaña en la prensa francesa financiada en secreto por Leopoldo II.

Brazza pronto descubrió que su investigación no iba a ser en absoluto sencilla. Donde fuera que se dirigiese le precedían siempre las órdenes del gobernador de hacer desaparecer cualquier pista que pudiera resultar incriminatoria. Pero lo que pudo averiguar fue suficiente para revelarle la vuelta del trabajo forzado y los latigazos que había evitado en su etapa de gobernador.

|

| Brazza en 1895. |

Esto no hizo más que reafirmar su intención de viajar al corazón del territorio de las concesiones, en un extenuante viaje de 2800 kilómetros por territorio salvaje. Lo que encontró no hizo más que confirmar sus peores temores: regiones abandonadas o alzadas en armas, testimonios de ejecuciones arbitrarias, esclavitud, de expediciones de castigo y pueblos masacrados. En Bangui le enseñaron una choza donde el administrador local había encerrado a sesenta y ocho mujeres y niños para forzar a los hombres a trabajar. Sólo sobrevivieron once, rescatados por un joven doctor que había escuchado sus lamentos. El resto murieron por sofocación y hambre.

Los testimonios se convirtieron en una repetición de los horrores del informe Casement. Y si Casement había tenido episodios de rabia y desesperación al descubrir el trato a los nativos, ¿qué no habría de sentir aquel que había sido el responsable de su incorporación a Francia? Brazza estaba recorriendo territorios que había conocido veinte años atrás como comunidades prósperas, que le habían invitado a compartir su comida y a los que había convencido para que firmaran tratados que les pondrían bajo la protección del hombre blanco. Ahora los poblados estaban vacíos, y sus escasos habitantes corrían a esconderse en la espesura a su paso por temor a ese mismo hombre blanco.

Cuando Brazza regresó a la ciudad que llevaba su nombre estaba hundido físicamente, agotado por el duro viaje y los ataques de disentería. Sólo su voluntad de denunciar al mundo lo que había visto le mantenía en marcha. El 29 de agosto de 1905 Brazza recorría con dificultad el camino hacía el vapor que había de llevarlo de vuelta a Francia. Este sería su último viaje.

El 14 de septiembre falleció en Dakar, donde habían desembarcado al empeorar su salud. Con él murió un pedazo de la historia, un hombre de otra época, en la que África era aún un territorio virgen por explorar en nombre de las tres Cs que había popularizado Livingstone: civilización, comercio y cristianismo. Un soñador que había creído realmente que Europa podía ofrecer a los pueblos de África un futuro mejor.

Su cadáver fue recibido en Francia con honores de héroe y se le tributó un funeral de estado. Paradójicamente su muerte sirvió para ocultar el resultado de su misión. Los mismos que le pusieron como ejemplo de la “justicia y humanidad que son la gloria de Francia” se encargaron de que su informe fuese enterrado junto con su cuerpo. El sistema de concesiones continuaría sin cambios durante varias décadas, auspiciado por la misma nación que hacía alarde de libertad y fraternidad.

Entradas relacionadas: Fuentes:- The Scramble for Africa. White Man's Conquest of the Dark Continent From 1876 to 1912, de Thomas Pakenham.

- Africa. A Biography of the Continent, de John Reader.